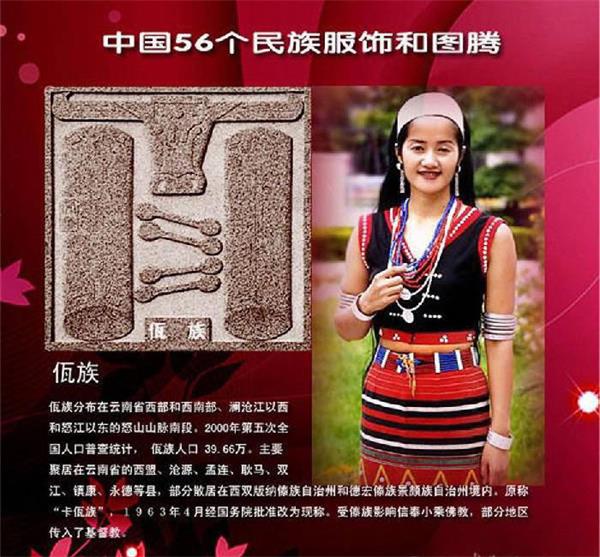

佤族

佤族是中国西南地区的少数民族之一,总人口约43万(2021年数据),主要聚居在云南省临沧市、普洱市、西双版纳傣族自治州及缅甸北部,中国境内以沧源佤族自治县、西盟佤族自治县最为集中。佤族自称“佤”“巴饶克”“阿佤”等,意为“住在山上的人”,汉族称其为“佧佤”,1962年正式定名为“佤族”。他们世代栖息在阿佤山区的崇山峻岭中,以农业和狩猎为生,性格剽悍豪爽,创造了与山地环境相适应的独特文化,是滇西南民族走廊中充满生命力的一员。

佤族历史

佤族的历史可追溯至古代的“百濮”族群,与布朗族、德昂族同属“濮人”系统。秦汉时期,佤族先民被称为“闽濮”,生活在澜沧江以西地区,与中原王朝有了间接往来。唐代,佤族地区属南诏国管辖,开始受到傣族文化影响。

宋代,佤族先民被称为“蒲蛮”,分布范围扩展至阿佤山区。元明清时期,佤族地区先后受大理总管、傣族土司统治,部分地区保留着原始公社制残余。19世纪以来,佤族人民多次反抗英国殖民者的入侵,著名的“班洪事件”便是抗击侵略的英雄壮举。1949年后,佤族地区逐步实现社会改革,1964年沧源佤族自治县、西盟佤族自治县成立,佤族从原始社会末期直接过渡到社会主义社会,实现了跨越式发展。

佤族文化

佤族文化带着山地的粗犷与原始生命力,物质文化与非物质文化都透着对自然的依赖与敬畏。物质文化方面,传统民居“杆栏式”草房独具特色,以竹木为架,屋顶覆盖茅草,分上下两层,上层住人、下层堆放杂物,屋檐低矮,便于抵御山区风雨,沧源翁丁村的佤族古寨是保存完好的代表。

手工艺以竹编和银饰为主,竹编器物遍布生活,竹箩、竹篮、竹席等编织精巧,图案多为几何纹;银饰虽不繁复,但粗犷大气,手镯、项链等常以动物纹为题材。非物质文化方面,佤族无本民族文字,历史靠口头传承,《司岗里》是著名创世史诗,讲述人类从“司岗”(山洞)走出的传说;绘画多以岩画形式留存,沧源岩画距今已有3000多年,描绘狩猎、祭祀场景,是佤族远古文化的见证。

佤族信仰

佤族信仰以原始宗教为主,信奉“万物有灵”,认为山川、河流、树木、鬼神皆有灵性,“鬼神”观念贯穿生活,分为“好鬼”(保护者)和“坏鬼”(作祟者),需通过祭祀加以区别对待。“魔巴”是宗教从业者,负责主持祭祀、驱邪、占卜等仪式,掌握着民族的历史与巫术知识,仪式中常用鸡骨占卜吉凶。

“猎头祭谷”曾是佤族重要信仰仪式,认为猎取人头献祭“谷神”可保丰收,这一习俗在20世纪50年代后废除。自然崇拜中,对“山神”“水神”的祭祀尤为重要,每年播种前要祭山,祈求风调雨顺;“寨神”是村寨的保护者,寨门旁设神桩,禁止外人随意进入。此外,部分佤族受基督教影响,宗教信仰呈现多元态势。

佤族婚俗

佤族婚俗保留着原始群婚的残余与对偶婚的过渡特征,自由恋爱与父母包办并存。青年男女通过“串姑娘”相识,夜晚男子到女子家窗下对歌,情投意合者互赠信物(如包头、耳环),确立关系。

提亲时,男方请“媒人”携带酒、肉前往女方家,女方父母同意后,男方送“聘礼”(多为牛、布匹、茶叶),牛的数量是关键,少则一两头,多则十余头,象征男方诚意。婚礼当天,新郎带亲友前往迎亲,女方设“拦门酒”,需饮尽方能进门。新娘身着盛装,由兄长背出家门,不坐轿,步行至男方家,沿途撒谷物驱邪。婚礼核心是“喝同心酒”,新人共饮一碗酒,象征永结同心,随后全寨宴饮,唱歌跳舞,通宵达旦,婚后女子从夫居,若感情不和可自由离婚,女方需退回聘礼。

佤族丧俗

佤族丧俗简朴而庄重,实行土葬,流程包括“报丧”“入殓”“出殡”“安葬”等。亲人去世后,家人鸣枪或敲木鼓报丧,亲友闻讯携带酒、米前来吊唁,男子帮忙处理丧事,女子哭丧。

逝者遗体用麻布包裹,停灵于屋内,魔巴主持超度仪式,念诵经文指引亡灵,杀牲献祭,认为“死者灵魂需用血肉喂养”。出殡时,棺木由男子抬行,女性不得参与,墓地选在村寨公共坟山,不立墓碑,仅以石头标记,墓穴深约一米,遗体头朝山顶,脚向山脚,寓意“回归祖先之地”。丧期内,家人不娱乐、不耕作,男子包头缠白布条,女子系白腰带,以示哀悼,丧期长短依亲属关系而定,一般为三至七天。

佤族方言

佤语属南亚语系孟高棉语族佤德语支,分为巴饶克、阿佤、佤三种方言,巴饶克方言分布在沧源、耿马,阿佤方言流行于西盟、孟连,佤方言多见于澜沧,各方言差异较大,通话困难。

由于与傣族、汉族长期交往,佤语中吸收了大量傣语和汉语借词,尤其是宗教和现代词汇。佤族无本民族文字,历史上曾使用“佤文”(拉丁字母拼写),但流传不广,1957年创制的新佤文在部分地区推广,用于教育和出版,如今汉语在佤族聚居区的城市和学校中广泛使用,成为跨民族交流的重要工具。

佤族乐器

佤族乐器粗犷有力,与狩猎和祭祀紧密相关,“木鼓”是最具代表性的打击乐器,以坚硬的红毛树制成,掏空树干,两端蒙以牛皮,置于木鼓房,是佤族的“神物”,用于祭祀、报警、召集群众,鼓声浑厚,可传数里,沧源佤族的木鼓文化尤为著名。

“三弦”是弹拨乐器,琴身木制,三根弦,音色沙哑,常用于伴奏民歌和舞蹈;“笛子”(“瓦格洛”)竹制,音色清亮,是青年男女“串姑娘”时的伴奏乐器。此外,“葫芦笙”“铓锣”等也常见于节庆,葫芦笙音色悠扬,铓锣声音洪亮,与木鼓配合,营造热烈的仪式氛围。

佤族节日

佤族的节日多与农业生产和宗教信仰相关,“新米节”是最隆重的节日,在稻谷成熟时举行,具体日期各村自定,为期三至五天。节日期间,家家户户尝新米,先敬祖先和狗(传说狗为人类带来谷种),杀牲宴饮,魔巴主持祭祀谷神仪式,青年男女唱歌跳舞,老人们讲述民族历史。

“拉木鼓节”是佤族另一重要节日,每三至五年举行一次,全寨合力将新木鼓从山林拉回村寨,过程充满仪式感,需杀牲献祭,沿途歌舞狂欢,象征村寨兴旺。此外,佤族也过“春节”“清明节”,但庆祝方式融入民族特色,如春节要打木鼓、跳长刀舞,充满山地民族的豪情。

佤族习俗

佤族习俗透着原始的平等与集体主义精神。生产习俗中,“刀耕火种”是传统耕作方式,土地属村寨公有,按户分配,收获后平均分配,狩猎所得“见者有份”,不分贵贱。

社交礼仪中,“以酒待客”是核心,客人进门必饮“进门酒”,敬酒时主人先喝一口,以示酒中无毒,客人方能饮用。佤族注重团结互助,一家建房,全寨帮忙,不计报酬,仅以酒饭答谢。服饰上,男子佩长刀象征成年,女子纹面(现已废除)象征美丽与族群标识;禁忌中,忌摸别人的头,忌随意进入木鼓房,忌猎杀村寨周围的神树,这些习俗维系着人与自然、社群的平衡。

佤族美食

佤族美食以山地物产为原料,口味酸辣厚重,充满原始风味。“鸡肉烂饭”是佤族的标志性美食,将鸡肉剁烂,与大米、辣椒、花椒同煮,味道香辣,是招待贵客的佳肴,也是节庆必备。“茶花稀饭”以云南西南部森林特产茶花鸡肉与大米一起煮制而成。

“火烧肉”是佤族喜爱的食品,将猪肉用明火烤熟,拌以辣椒、蒜泥,肉质鲜嫩,保留原始的烟火气。“水酒”(“布来隆”)以大米或小红米发酵制成,酒精度低,酸甜可口,是节庆和待客的必备饮品,饮酒时常用竹筒当酒杯。此外,“舂鸡脚”“炸竹虫”“酸笋煮鱼”“火烧蛇肉”“青豌豆炒蚂蚁蛋”“油煎柴虫”等也是佤族特色美食,体现了对山地资源的充分利用,口味浓烈,极具民族特色。

佤族民歌

佤族民歌粗犷豪放,旋律简单重复,多为五声音阶,节奏鲜明,与劳动和仪式紧密结合。“劳动歌”伴随刀耕火种、狩猎等活动,如“挖地歌”“狩猎歌”,歌词直白,节奏与动作协调,鼓舞干劲。

“情歌”是青年男女“串姑娘”时的对唱歌曲,旋律悠扬,歌词多表达爱慕之情,如“月亮出来亮堂堂,照亮阿妹的花房”。“仪式歌”用于祭祀、婚丧等场合,由魔巴领唱,众人和声,歌词多为咒语和祷词,与木鼓、铓锣配合,充满神秘色彩。民歌演唱多无乐器伴奏,以人声自然发声,歌声高亢,回荡在山谷间,尽显山地民族的质朴与激情。

佤族舞蹈

佤族舞蹈刚劲有力,动作源于狩猎、耕作和宗教仪式,“长刀舞”是最具代表性的舞蹈,男子手持长刀,舞姿剽悍,步伐沉稳,再现狩猎场景,常用于节庆和仪式,展现佤族的勇武精神。

“木鼓舞”是佤族的神圣舞蹈,舞者围绕木鼓,随鼓点踏跳,动作整齐有力,摇头晃肩,表达对木鼓的敬畏,是拉木鼓节的核心活动。“圆圈舞”(“跳歌”)是集体舞蹈,男女围成圆圈,拉手踏步,随音乐节奏摆动,动作简单明快,可跳至深夜,体现社群的凝聚力。舞蹈服饰多为黑色,配以银饰,动作幅度大,充满力量感。

佤族服饰

佤族服饰以黑色为基调,辅以红、白、黄等亮色,体现山地民族的沉稳与活力。传统服饰以自织的“佤布”为原料,用靛蓝染色,质地厚实,男子服饰简洁实用,女子服饰则注重装饰,以银饰和刺绣点缀。

服饰图案多为几何纹、动物纹,如牛头纹、太阳纹,象征力量与吉祥,刺绣工艺简单粗犷,色彩对比强烈。佤族服饰的标志性元素是男子的长刀和女子的银项圈,体现了民族的尚武精神与审美观念。

佤族男装

佤族男装简洁剽悍,上衣为“无领对襟短衫”,以黑色佤布制成,袖口宽大,胸前有红色或白色条纹装饰,夏季单穿,冬季加穿“麻布褂”。

下装是“短裤”,黑色或蓝色,裤脚宽大,便于活动,适应山地劳作。男子腰间系“布腰带”,多为红色或黑色,可悬挂长刀、烟袋,长刀是成年男子的标志,象征勇敢。头饰为“包头”,以黑色或红色布制成,缠绕头部,末端垂于脑后,青年男子可缀绒球,整体风格尽显佤族男子的豪爽与勇武。

佤族女装

佤族女装以黑色为底色,点缀银饰,上衣为“无领紧身短衫”,黑色佤布制成,袖口、领口绣有红、白花纹,胸前佩戴银饰。

下装是“筒裙”,黑色或深蓝色,裙身织有红、白条纹,长度及膝,行走时方便利落。女子头戴“银冠”或“包头”,银冠由银片制成,缀有银链、银铃,项圈多为“单层大项圈”,银片厚重,刻有简单花纹,耳环为“大耳坠”,银质,造型夸张。已婚女子腰系“红腰带”,未婚女子则系“白腰带”,是区分婚否的标志,整体服饰与银饰的搭配,既显庄重又不失灵动。

佤族帽子

佤族帽子款式简单,注重实用,男子多戴“黑色包头”,宽约一尺,缠绕头部,末端自然垂下,既能防晒又能吸汗,劳作时可擦汗,节庆时包头外可加“红布包头”,以示喜庆。

女子帽子以“包头”为主,黑色或红色布制成,缠绕头部,边缘绣少量花纹,未婚女子包头可缀银饰,已婚女子则较为朴素。老年妇女戴“黑色布帽”,款式简单,仅在边缘绣少量花纹,体现低调内敛。此外,佤族在寒冷季节会戴“羊毛帽”,以羊毛编织,保暖性好,款式简单。

佤族鞋靴

佤族鞋靴以草鞋和布鞋为主,适应山地地形,注重防滑与耐磨。“草鞋”是日常鞋款,以稻草或麻编织,鞋底厚实,鞋面简单,轻便透气,适合田间劳作和山地行走。

“布鞋”是节庆或正式场合穿着的鞋款,以佤布为面,手工纳底,鞋底厚实,鞋头微翘,男子布鞋多为黑色,女子布鞋可绣少量花纹。此外,佤族在雨天或寒冷季节会穿“皮靴”,以牛皮制成,款式简单,保暖性好,适应山区复杂的气候条件。鞋靴虽不华丽,但实用性强,体现了佤族人民适应山地环境的智慧。