柯尔克孜族

柯尔克孜族是中国西北边疆的古老民族,总人口约20万(2021年数据),主要聚居在新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州,其余分布在伊犁、塔城、阿克苏等地,少数居住在黑龙江省富裕县。柯尔克孜族自称“柯尔克孜”,意为“四十个姑娘”或“四十个部落”,历史上曾被称为“坚昆”“黠戛斯”“布鲁特”等。他们世代游牧于天山、帕米尔高原,以畜牧业为主,兼营农业,在风雪草原上创造了以毡房、骏马、史诗为标志的游牧文化,是丝绸之路上重要的民族之一,以勇敢剽悍、热情好客著称。

柯尔克孜族历史

柯尔克孜族的历史可追溯至公元前3世纪的“坚昆”,是古代北方游牧民族之一,活动于叶尼塞河上游。唐代,柯尔克孜族先民被称为“黠戛斯”,曾建立黠戛斯汗国,与唐朝关系密切,黠戛斯可汗曾与唐朝皇室联姻,部分部众内迁。

宋代,柯尔克孜族受西辽统治,开始西迁至天山地区。元代,被称为“吉利吉思”,属岭北行省管辖,与蒙古各部交往频繁。明代,柯尔克孜族受准噶尔部控制,部分迁至帕米尔高原。清代,柯尔克孜族被称为“布鲁特”,先后归附清朝,参与平定准噶尔叛乱,为维护国家统一作出贡献。19世纪以来,柯尔克孜族人民抵御沙俄侵略,部分部众被迫迁至中亚。1949年后,柯尔克孜族地区实行民族区域自治,1954年克孜勒苏柯尔克孜自治州成立,柯尔克孜族从游牧社会逐步向现代社会过渡,实现了社会经济的快速发展。

柯尔克孜族文化

柯尔克孜族文化植根于游牧生活,带着草原的辽阔与苍劲。物质文化方面,传统民居“毡房”(“勃孜吾依”)是游牧生活的象征,以木杆为架,外覆毛毡,顶部有圆形天窗,便于通风采光,拆卸搭建便捷,适应逐水草而居的生活,毡房内陈设简洁,中央设火塘,是家庭活动的中心。

手工艺以刺绣、木雕、金属制品为主,“柯尔克孜刺绣”以彩色丝线在羊毛织物上绣出几何纹、动物纹,多用于装饰服饰、毡房;金属工艺精湛,小刀、马鞍、银饰等制品精美耐用,尤以“柯尔克孜小刀”闻名,刀鞘雕刻花纹,既是工具也是装饰品。非物质文化方面,柯尔克孜族有本民族文字“柯尔克孜文”(以阿拉伯字母为基础),历史文献丰富;《玛纳斯》是世界上最长的英雄史诗,长达20多万行,讲述英雄玛纳斯及其子孙的征战故事,被誉为“柯尔克孜族的百科全书”,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。

柯尔克孜族信仰

柯尔克孜族主要信仰伊斯兰教(逊尼派),同时保留着原始宗教的残余。伊斯兰教对柯尔克孜族的生活习俗、节日庆典产生了深远影响,清真寺是宗教活动的中心,每日五次礼拜、每周五的主麻日聚礼等活动均在此举行。

原始宗教信仰中,自然崇拜和祖先崇拜仍有留存,认为山川、日月、火、水等有神灵,“山神”“水神”是草原的保护者,每年举行祭祀仪式祈求庇佑;祖先崇拜体现在对祖先的缅怀,家中悬挂祖先画像,逢年过节焚香祭拜。部分柯尔克孜族还信仰“腾格里”(天),认为天是最高神灵,这是原始萨满教的残余。宗教活动与游牧生活相结合,形成了独特的信仰体系。

柯尔克孜族婚俗

柯尔克孜族婚俗保留着游牧民族的古朴与浪漫,注重父母之命与自由恋爱的结合。青年男女通过赛马、叼羊、对歌等活动相识,情投意合者可互赠信物(如小刀、刺绣品),但婚姻需经父母同意。

提亲时,男方请“媒人”携带礼物前往女方家,女方同意后,男方送“聘礼”(多为牲畜、布匹、绸缎),女方回赠“嫁妆”(衣物、刺绣品、毡房用品)。婚礼持续三天,第一天在女方家举行,杀羊宴饮,男女对歌;第二天新郎带队伍迎亲,途中要经过女方亲友的“拦路”考验,需唱歌、送礼方能通过;第三天在男方家举行,新人拜天地、父母,由阿訇主持证婚仪式,随后全寨欢宴,赛马、跳舞,热闹非凡。婚后,新娘需适应游牧生活,与丈夫共同放牧、劳作。

柯尔克孜族丧俗

柯尔克孜族丧俗庄重肃穆,遵循伊斯兰教规,实行土葬,流程包括“报丧”“净身”“入殓”“出殡”“安葬”等。亲人去世后,家人立即报丧,亲友闻讯前来吊唁,男子戴白帽,女子戴白头巾,以示哀悼。

逝者遗体由阿訇或亲属进行“净身”,用白布包裹,放入棺木。出殡时,棺木由男子抬行,女性不得参与,沿途不燃放鞭炮,以示对逝者的尊重。墓地选在地势较高的向阳山坡,墓穴深约两米,遗体头朝西(朝向麦加),下葬后堆起坟冢,部分地区立墓碑。丧期内,家人不娱乐、不宴饮,穿素服,男子剃须,女子不化妆,丧期长短依亲属关系而定,一般为七天至四十天,期间每日诵经祈祷,缅怀逝者。

柯尔克孜族方言

柯尔克孜语属阿尔泰语系突厥语族东匈语支,分为南北两个方言,北部方言分布在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州及周边地区,南部方言流行于帕米尔高原及中亚地区,各方言差异较小,可相互通话。

柯尔克孜语保留了较多古突厥语词汇,同时吸收了汉语、维吾尔语、俄语等语言的借词。柯尔克孜族有本民族文字,历史上曾使用过鄂尔浑-叶尼塞文、回鹘文,现使用以阿拉伯字母为基础的柯尔克孜文,在新疆柯尔克孜族聚居区广泛使用,是传承民族文化的重要载体。现代社会中,汉语、维吾尔语也被广泛使用,成为跨民族交流的工具。

柯尔克孜族乐器

柯尔克孜族乐器与游牧生活紧密相关,音色悠扬,充满草原气息。“库姆孜”是最具代表性的弹拨乐器,以松木或桑木制成,三根弦,琴身雕刻花纹,音色浑厚,可独奏或伴奏,常用于演唱《玛纳斯》史诗,是柯尔克孜族的“民族乐器之王”。

“艾捷克”是拉弦乐器,琴筒蒙以羊皮,音色清亮,常用于伴奏民歌和舞蹈;“鹰笛”(“库依克”)是独特的吹奏乐器,用鹰的翅骨制成,音色高亢,多用于独奏,模仿鹰的鸣叫,象征柯尔克孜族对鹰的崇拜。此外,“手鼓”“钹”等打击乐器也常见于节庆,与其他乐器配合,营造热烈的氛围。

柯尔克孜族节日

柯尔克孜族的节日多与伊斯兰教和游牧生活相关,“古尔邦节”“肉孜节”是最重要的宗教节日,与其他信仰伊斯兰教的民族相似,古尔邦节要宰杀牛羊,祭祀真主,走亲访友;肉孜节在斋月结束后举行,欢庆斋功圆满。

“诺鲁孜节”是柯尔克孜族的传统新年,在春分日举行,标志着草原春天的到来,节日期间,家家户户做“诺鲁孜饭”(用七种谷物煮成),互相拜年,赛马、叼羊,祈求来年风调雨顺、人畜兴旺。此外,柯尔克孜族还过“玛纳斯节”,纪念史诗《玛纳斯》的主人公,举行史诗演唱、赛马等活动,传承民族文化。

柯尔克孜族习俗

柯尔克孜族习俗体现了游牧民族的豪爽与团结。日常礼仪中,见面行“拥抱礼”,男子互相拥抱,女子互相贴面,晚辈对长辈要行吻手礼,以示尊重。待客时,主人会宰羊款待,用“手抓肉”“马奶酒”招待客人,客人要先喝一口酒,再吃一块肉,以示对主人的尊重。

生产习俗中,畜牧业是主业,注重对牲畜的照料,“转场”是重要的生产活动,根据季节变化将牲畜赶往不同的牧场;狩猎时遵循“见者有份”,猎物平均分配,体现集体主义精神。服饰上,男子佩小刀象征成年,女子戴头巾象征已婚;禁忌中,忌在毡房内吹口哨、忌随意跨越火塘、忌猎杀鹰(视为神鸟),这些习俗维系着人与自然、社群的和谐。

柯尔克孜族美食

柯尔克孜族美食以肉食、乳制品为主,口味浓郁,带着草原的质朴。“手抓肉”是柯尔克孜族的标志性美食,将羊肉清水煮熟,用手抓食,蘸盐或洋葱,肉质鲜嫩,是招待贵客的佳肴。

“马奶酒”(“库米孜”)是柯尔克孜族的特色饮品,以马奶发酵制成,酒精度低,酸甜可口,营养丰富,是节庆和待客的必备饮品,有“草原琼浆”之称。“馕”是日常主食,用面粉烤制而成,有油馕、肉馕等多种,便于携带,适合游牧生活。此外,“奶疙瘩”“酥油”“熏肉”等也是柯尔克孜族的特色食品,奶疙瘩由牛奶发酵制成,口感酸甜,是补充营养的佳品;熏肉用羊肉熏制而成,便于保存,是冬季的美味。

柯尔克孜族民歌

柯尔克孜族民歌是草原生活的写照,分为“劳动歌”“情歌”“叙事歌”“仪式歌”等,旋律奔放悠扬,多为五声音阶,节奏与游牧生活相适应。“劳动歌”伴随放牧、狩猎、挤奶等活动,如“牧歌”“挤奶歌”,歌词赞美草原、牲畜,旋律高亢,回荡在草原上。

“情歌”是青年男女表达爱意的重要方式,旋律优美,歌词真挚,如“草原上的花儿多美丽,不如阿妹的眼睛亮”。“叙事歌”以《玛纳斯》为代表,篇幅宏大,讲述英雄故事,由民间艺人“玛纳斯奇”演唱,可连续演唱数日。“仪式歌”用于婚丧、节庆等场合,如“婚礼歌”“葬礼歌”,旋律庄重,与宗教仪式相结合。民歌演唱多以库姆孜伴奏,歌声与乐器声交织,充满草原的生命力。

柯尔克孜族舞蹈

柯尔克孜族舞蹈刚劲豪放,动作模仿雄鹰、骏马等草原生灵,充满力量与激情。“鹰舞”是最具代表性的舞蹈,舞者模仿鹰的展翅、盘旋、俯冲,动作矫健有力,男子头戴鹰羽帽,舞姿尤为传神,象征柯尔克孜族对鹰的崇拜。

“马舞”模仿骏马的奔跑、跳跃,动作轻快灵活,展现游牧民族与马的亲密关系;“鹿舞”模仿鹿的轻盈姿态,动作柔美,多由女子表演。“圆圈舞”(“苏巴什”)是集体舞蹈,男女围成圆圈,随音乐节奏踏步、摆手,动作简单整齐,常用于节庆和聚会,体现社群的团结。舞蹈服饰多为彩色,配以银饰,动作幅度大,充满草原民族的豪情。

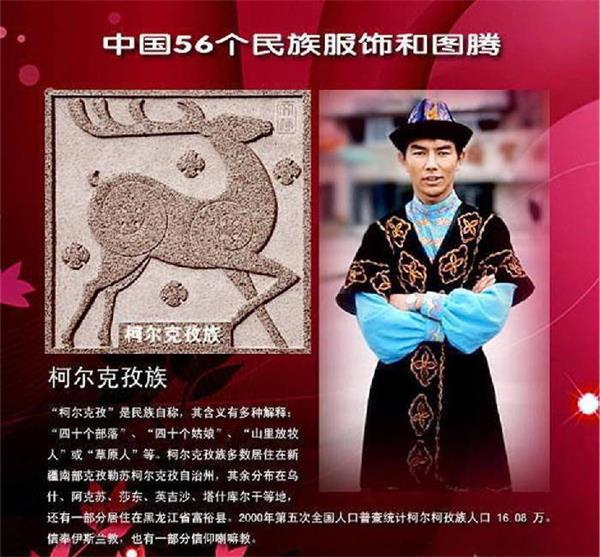

柯尔克孜族服饰

柯尔克孜族服饰以羊毛、皮革为主要原料,适应草原寒冷气候,色彩鲜艳,装饰精美。男子服饰剽悍大气,女子服饰绚丽多彩,体现了游牧民族的审美观念。

服饰款式注重保暖与便于骑射,男子穿“白色对襟衫”,外罩“黑色坎肩”,下着“长裤”,腰间系“皮带”,悬挂小刀、火镰等物品;女子穿“连衣裙”,外罩“坎肩”,下着“长裤”,腰间系“绣花腰带”,头戴“头巾”或“帽子”。服饰图案多为几何纹、动物纹(如鹰、鹿、羊),象征吉祥与勇敢,刺绣工艺精湛,色彩对比强烈,尤以红色、蓝色、绿色为主。

柯尔克孜族男装

柯尔克孜族男装简洁实用,便于骑射。上衣为“白色对襟衬衫”,以棉布或羊毛布制成,领口、袖口绣有蓝色花纹,夏季单穿,冬季外罩“黑色或蓝色坎肩”,坎肩多为立领,绣有精美图案。

下装是“长裤”,多为黑色或蓝色,裤脚束紧,便于骑马,冬季穿“皮裤”,保暖性好。男子腰间系“宽皮带”,多为皮革制成,镶嵌铜扣或银扣,可悬挂小刀、烟袋等物品,小刀是成年男子的标志,象征勇敢与身份。头戴“皮帽”或“毡帽”,皮帽以狐狸皮或羊羔皮制成,帽顶饰鹰羽,象征对鹰的崇拜,整体风格尽显柯尔克孜族男子的豪爽与勇武。

柯尔克孜族女装

柯尔克孜族女装绚丽多彩,刺绣精美。上衣为“连衣裙”,以红色、绿色、蓝色为主,领口、袖口、裙摆绣有几何纹、花卉纹,图案精美,手工细腻,连衣裙长及脚踝,便于骑马和行走。

外罩“坎肩”,颜色多为黑色或红色,绣有花纹,与连衣裙相搭配。下装是“长裤”,颜色与连衣裙协调,裤脚绣有花纹。女子头戴“红色头巾”,已婚女子头巾覆盖头部和肩部,未婚女子头巾仅覆盖头部;佩戴银饰,包括耳环、项链、手镯、戒指等,银饰上刻有花纹,精美夺目,与服饰的鲜艳色彩相得益彰,尽显柯尔克孜族女子的美丽与端庄。

柯尔克孜族帽子

柯尔克孜族帽子种类多样,适应草原气候,注重保暖与装饰。男子冬季戴“皮帽”,以狐狸皮、羊羔皮制成,帽檐上翻,帽顶饰有鹰羽,象征勇敢与吉祥;夏季戴“毡帽”,以羊毛毡制成,白色或黑色,帽檐较宽,可遮阳防晒。

女子帽子更为精美,“绣花帽”是常用头饰,以红色或绿色绸缎为底,绣有花卉、几何纹,帽顶饰有珠子或羽毛,未婚女子戴的帽子更为华丽;已婚女子多戴“头巾”,头巾以红色为主,覆盖头部和肩部,边缘绣有花纹,既保暖又美观。此外,柯尔克孜族在节庆时戴的“鹰羽帽”,帽顶插有鹰羽,象征对鹰的崇拜,是身份与勇气的象征。

柯尔克孜族鞋靴

柯尔克孜族鞋靴以皮革为主要原料,适应草原行走和骑射,注重保暖与耐磨。“皮靴”是主要鞋款,以牛皮或羊皮制成,靴筒较高,多为黑色或棕色,靴面绣有花纹,靴底厚实,钉有铁钉,防滑耐磨,适合在草原和山地行走,冬季靴内垫羊毛,保暖性好。

“皮鞋”是日常鞋款,以牛皮制成,款式为圆口,鞋面简单,便于日常活动;夏季穿“布鞋”,以棉布为面,手工纳底,轻便透气。鞋靴的制作工艺精湛,针脚细密,靴筒和鞋面的刺绣精美,体现了柯尔克孜族的手工技艺和审美观念,是草原生活的重要组成部分。