乌孜别克族

乌孜别克族是中国跨境民族之一,总人口约1.2万(2021年数据),主要分布在新疆维吾尔自治区的乌鲁木齐、伊宁、喀什、塔城、莎车等城市及周边地区,其中以伊宁的乌孜别克族聚居区最为集中。乌孜别克族自称“乌兹别克”,其名称源于14世纪金帐汗国的乌兹别克汗,历史上曾被称为“撒马尔罕人”“布哈拉人”等。他们多居住在城镇,以商业、手工业和农业为生,在长期的历史发展中,形成了兼具中亚风情与中国西域特色的民族文化,以精湛的手工艺、绚丽的服饰和热情的歌舞著称。

乌孜别克族历史

乌孜别克族的历史可追溯至古代中亚的粟特人、花剌子模人等族群,与中亚的乌兹别克斯坦民族同源。15世纪,金帐汗国分裂后,乌兹别克人建立了布哈拉汗国、撒马尔罕汗国等政权,逐渐形成民族共同体。

明清时期,部分乌孜别克人因经商、传教等原因从中亚迁入中国新疆,定居于城镇,与维吾尔族、汉族等民族交往融合,成为中国多民族大家庭的一员。清代,乌孜别克族商人活跃于丝绸之路上,从事国际贸易,促进了中外经济文化交流。近代以来,乌孜别克族人民积极参与反抗外来侵略和封建压迫的斗争,为维护国家统一作出贡献。1949年后,乌孜别克族享受民族平等政策,在政治、经济、文化等方面获得发展,其民族特色得到保护和传承。

乌孜别克族文化

乌孜别克族文化融合了中亚伊斯兰文化与西域民族特色,带着丝绸之路的商旅气息与艺术灵光。物质文化方面,传统民居“乌孜别克屋”多为砖木结构的平顶房,墙壁厚实,窗户宽大,室内装饰华丽,铺有地毯,挂有刺绣壁挂,注重采光与保暖,体现了中亚建筑风格,伊宁的乌孜别克族民居至今保留着这种特色。

手工艺以刺绣、雕刻、金属工艺著称,“乌孜别克刺绣”以彩色丝线在丝绸、绒布上绣出花卉纹、几何纹,针法细腻,尤以“金银线绣”最为精美,多用于装饰服饰、壁挂、地毯;木雕工艺精湛,家具、建筑构件上雕刻着复杂的花纹,线条流畅,富有动感。非物质文化方面,乌孜别克族有本民族文字“乌孜别克文”(以阿拉伯字母为基础),历史文献、诗歌、故事等丰富;文学成就突出,著名诗人纳瓦依的作品在乌孜别克族中广泛流传,其诗歌充满对生活的热爱与对正义的追求。

乌孜别克族的民间文学极为丰富,叙事长诗《帕尔哈德与希琳》等流传广泛。乐器中以三角形的“斜格乃”最具特色。

乌孜别克族信仰

乌孜别克族全民信仰伊斯兰教(逊尼派),伊斯兰教对其社会生活、伦理道德、风俗习惯产生了深远影响。他们信奉唯一的真主安拉,认为穆罕默德是安拉的使者,《古兰经》是宗教经典,清真寺是宗教活动的中心,每日五次礼拜、每周五主麻日聚礼等活动均在此举行。

伊斯兰教的五功是乌孜别克族宗教生活的核心,斋月期间,成年穆斯林从黎明到日落禁食禁饮,以培养敬畏之心和施舍精神。“阿訇”是宗教领袖,负责主持宗教仪式、讲解经文、处理民事纠纷,在群众中享有威望。乌孜别克族的信仰体现在日常生活的方方面面,饮食禁忌、婚丧习俗、节日庆典等均遵循伊斯兰教法,宗教与民族文化紧密结合。

乌孜别克族婚俗

乌孜别克族婚俗严格遵循伊斯兰教规,同时保留着民族特色,实行一夫一妻制,禁止近亲结婚。婚姻多由父母包办,青年男女虽有一定社交自由,但最终需经父母同意。提亲时,男方请“媒人”携带糖果、茶、布等礼物前往女方家,女方同意后,双方协商聘礼和婚期,聘礼多为衣物、首饰、现金等。

婚礼分为“订婚礼”和“正婚礼”,订婚礼上,男方送“聘礼”,女方回赠“嫁妆”(衣物、刺绣品、家具等),双方亲友聚会庆祝。正婚礼在女方家举行,由阿訇主持证婚仪式,念诵“尼卡哈”经文,新人交换戒指,向阿訇和长辈行礼。婚礼当天,新郎身着盛装,在亲友的陪同下前往女方家,沿途受到女方亲友的欢迎,奏乐跳舞,新娘头戴“盖头”,由兄长护送,与新郎共赴新房。婚后,新娘需适应新家庭生活,孝敬公婆,夫妻相互尊重,婚姻关系较为稳固。

乌孜别克族丧俗

乌孜别克族丧俗遵循伊斯兰教“速葬、薄葬、土葬”的原则,流程庄重简洁。亲人去世后,家人立即通知亲友和阿訇,为逝者净身(“洗埋体”),用白布包裹遗体(“克凡”),男性三块布,女性五块布,不穿衣物、不戴饰品。

遗体停放在家中堂屋,头朝西(朝向麦加),灵前点长明灯,阿訇主持殡礼(“站礼”),亲友面向西站立祈祷,为逝者祈福。出殡时,遗体由亲友抬往墓地,不用棺材,直接入土,墓穴为南北向,遗体头北脚南、面向西,覆土后堆起坟冢,部分地区立墓碑。丧期内,家人不宴饮娱乐,男性戴白帽,女性戴白盖头,以示哀悼,丧期一般为三天,期间阿訇念经超度,亲属素食,缅怀逝者。

乌孜别克族方言

乌孜别克语属阿尔泰语系突厥语族葛逻禄语支,与维吾尔语、哈萨克语相近,分为乌兹别克斯坦的乌兹别克语和中国乌孜别克语两个分支,中国乌孜别克语吸收了较多汉语、维吾尔语词汇。

乌孜别克族有本民族文字“乌孜别克文”,以阿拉伯字母为基础,与维吾尔文相似,在乌孜别克族聚居区使用,用于记录历史、文学作品和日常交流。现代社会中,由于与维吾尔族杂居,许多乌孜别克人兼通维吾尔语,维吾尔语和汉语成为跨民族交流的重要工具,乌孜别克语在家庭和民族内部仍是主要交流方式。

乌孜别克族乐器

乌孜别克族乐器种类丰富,带有浓郁的中亚风情,以弹拨类、弓弦类和打击类为主。“弹布尔”是乌孜别克族最具代表性的弹拨乐器,琴身细长,音色清亮悠扬,常用于独奏或伴奏民歌、舞蹈,是乌孜别克族音乐的标志性乐器。

“都塔尔”是另一种重要的弹拨乐器,琴身木制,两根弦,音色浑厚,常用于伴奏叙事歌和情歌;“艾捷克”是弓弦乐器,琴筒蒙以羊皮,音色柔和,适合演奏抒情乐曲。打击乐器“达甫”(手鼓)是歌舞伴奏的必备乐器,鼓手通过不同的敲击方式发出多样节奏,配合舞蹈动作,营造热烈氛围。此外,“唢呐”“笛子”等吹奏乐器也常见于节庆和婚礼,为音乐增添欢快色彩。

乌孜别克族节日

乌孜别克族的节日均为伊斯兰教节日,“开斋节”“古尔邦节”“圣纪节”是三大主要节日,与其他信仰伊斯兰教的民族相似,但庆祝方式带有民族特色。开斋节在斋月结束后的第一天,乌孜别克族称为“肉孜节”,清晨,男性到清真寺参加会礼,之后走亲访友,互赠油馓子、点心,全家宴饮,女子则在家中准备美食,招待客人。

古尔邦节又称“宰牲节”,在开斋节后第70天,有条件的家庭会宰杀牛羊,肉分三份,一份自用,一份赠亲友,一份赈济穷人,体现分享精神,节日期间还会举行歌舞活动,热闹非凡。圣纪节是纪念穆罕默德诞辰和逝世的日子,清真寺举行集体诵经、赞圣活动,讲述穆罕默德生平,会后聚餐,增进社群团结。

乌孜别克族习俗

乌孜别克族习俗深受伊斯兰教影响,体现了对信仰的坚守与对生活的热爱。日常礼仪中,见面行“色俩目”问候礼,晚辈对长辈先说“色俩目”,长辈回礼,以示尊重;待客时,主人会用茶水、馓子、水果招待客人,客人需用右手进食,忌用左手,体现礼貌。

生产习俗中,乌孜别克族擅长经商和手工业,传统商业以丝绸、茶叶、珠宝贸易为主,手工业如刺绣、木雕、金属加工等技艺精湛,产品远销各地。饮食上,禁食猪肉、饮酒等,喜食馕、抓饭、烤肉、奶制品等,注重饮食卫生和礼仪。禁忌中,忌浪费粮食、忌在清真寺喧哗、忌用污秽语言谈论宗教,这些习俗维系着民族文化的传承。

乌孜别克族美食

乌孜别克族美食以清真为特色,口味浓郁香醇,带有中亚风味。“抓饭”(“朴劳”)是乌孜别克族的标志性美食,以大米、羊肉、胡萝卜、洋葱、葡萄干等焖制而成,油亮生辉,香气扑鼻,是节庆和待客的必备佳肴,制作时讲究火候和食材搭配,不同地区的抓饭各具特色。

“馕”是乌孜别克族的日常主食,以面粉发酵后烤制而成,有油馕、肉馕、芝麻馕等多种,形状有圆形、椭圆形,口感松软,便于保存,是乌孜别克族饮食的基础。“烤肉”(“沙木萨”)是乌孜别克族的特色小吃,以羊肉、牛肉切成小块,用竹签串起,在炭火上烤熟,蘸盐或孜然食用,肉质鲜嫩,香气四溢。此外,“奶茶”“酸奶疙瘩”“包尔萨克”(油炸面团)等也是乌孜别克族的特色美食,奶茶以砖茶和牛奶煮制而成,香甜可口;包尔萨克外酥里软,常与奶茶搭配食用。

乌孜别克族民歌

乌孜别克族民歌旋律优美,节奏明快,带有浓郁的中亚风情,分为“劳动歌”“情歌”“叙事歌”“宗教歌”等。“劳动歌”伴随商业活动、手工业生产,如《商队之歌》《织绸歌》,歌词生动,节奏与动作协调,展现了乌孜别克族的生产生活。

“情歌”是乌孜别克族民歌的重要组成部分,旋律缠绵,歌词真挚,如《我的爱人》《花园里的玫瑰》,常用弹布尔、都塔尔伴奏,表达对爱情的赞美。“叙事歌”多讲述历史故事和民间传说,篇幅较长,由民间艺人演唱,如《纳瓦依的故事》,旋律庄重,富有感染力。“宗教歌”包括“念诵调”和“赞圣歌”,旋律平缓,由阿訇或信徒演唱,用于宗教仪式,体现伊斯兰文化特色。

乌孜别克族舞蹈

乌孜别克族舞蹈热情奔放,动作优美灵巧,带有浓郁的中亚舞蹈风格,“麦西热甫”是最具代表性的集体舞蹈,男女围成圆圈,随着音乐的节奏旋转、摆动,动作有“摇头”“耸肩”“弹指”等,充满活力,常用于节庆和聚会,体现社群的欢乐氛围。

“赛乃姆”是乌孜别克族的传统舞蹈,动作轻柔优美,多为女子表演,以手部动作为主,眼神灵动,表情丰富,表达对生活的热爱;“刀郎舞”是男子舞蹈,动作刚劲有力,展现乌孜别克族的勇武精神,常用于婚礼和重大节庆。舞蹈服饰华丽,配以首饰,动作幅度大,充满激情与活力,是乌孜别克族文化的重要表现形式。

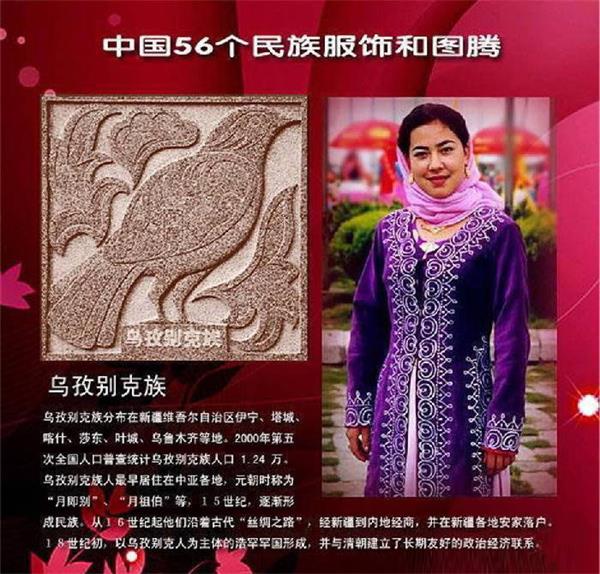

乌孜别克族服饰

乌孜别克族服饰绚丽多彩,质地优良,体现了中亚民族的审美特色,男女服饰均注重装饰和面料的选择,以丝绸、绒布为主,色彩鲜艳,图案精美。

男子服饰讲究庄重得体,女子服饰则以华丽著称,刺绣和金银饰是服饰的主要装饰,图案多为花卉纹、几何纹,如牡丹、玫瑰、卷草纹等,象征吉祥与美丽。服饰款式适应新疆气候,夏季轻便凉爽,冬季厚实保暖,同时便于活动和舞蹈,是乌孜别克族身份认同的重要标志。

乌孜别克族男装

乌孜别克族男装庄重得体,注重面料和款式的搭配。上衣为“立领对襟短衫”或“长衫”,以丝绸、棉布制成,颜色多为白色、浅蓝色、浅灰色,夏季单穿,冬季内套棉衣,外罩“黑色或深色坎肩”,坎肩绣有简单花纹,保暖且美观。

下装是“长裤”,以深色布料制成,裤脚收紧,便于活动,腰间系“丝绸腰带”,多为红色、绿色,可束紧衣服,也可悬挂小刀、烟袋等物品。男子头戴“小花帽”(“朵帕”),以黑色、深蓝色绒布为底,绣有彩色花纹,是乌孜别克族男子的标志性头饰,冬季可加戴“皮帽”,以羊皮制成,保暖性好。男装整体风格简洁大方,尽显乌孜别克族男子的儒雅与稳重。

乌孜别克族女装

乌孜别克族女装华丽精美,刺绣和金银饰是其主要特色。上衣为“立领斜襟长衫”,以丝绸、绒布制成,颜色多为红色、绿色、紫色等鲜艳色彩,领口、袖口、衣襟绣有复杂的花卉纹、几何纹,手工细腻,部分服饰缀有金银饰片,闪闪发光。

下装是“长裤”,以浅色布料制成,裤脚收紧,外罩“围裙”,围裙绣有花纹,与上衣相搭配。女子头戴“头巾”或“帽子”,头巾以丝绸制成,颜色鲜艳,与服饰协调;帽子多为“小花帽”,绣有精美花纹,缀有珠子和羽毛。佩戴金银饰,包括耳环、项链、手镯、戒指等,首饰上刻有花纹或镶嵌宝石,与服饰的鲜艳色彩相得益彰,尽显乌孜别克族女子的美丽与优雅。

乌孜别克族帽子

乌孜别克族帽子以“小花帽”(“朵帕”)为主要特色,男女均戴,款式多样,图案精美。男子的小花帽以黑色、深蓝色绒布为底,绣有红色、绿色的几何纹、花卉纹,图案简洁大方,边缘缀有流苏。

女子的小花帽更为华丽,以红色、绿色、紫色绒布为底,绣有复杂的花卉纹、卷草纹,缀有珠子、亮片和羽毛,未婚女子的小花帽装饰更为繁复;老年妇女的小花帽相对朴素,但仍不失精美。此外,乌孜别克族在冬季会戴“皮帽”,以羊皮制成,内衬毛皮,保暖性好,帽檐绣有花纹,兼具实用与装饰功能。

乌孜别克族鞋靴

乌孜别克族鞋靴注重舒适与美观,以皮革和丝绸为主要原料,适应新疆气候和生活方式。“皮鞋”是日常鞋款,以牛皮制成,款式为圆口或方口,鞋面绣有花纹或缀有金银饰,男子皮鞋多为黑色,女子皮鞋颜色多样,精美秀丽。

“皮靴”是冬季鞋款,以牛皮制成,靴筒较高,多为黑色或棕色,靴面绣有花纹或压有图案,保暖性好,适合在寒冷季节穿着。此外,乌孜别克族在节庆和舞蹈时会穿“绣花鞋”,以丝绸为面,手工绣有花纹,鞋底柔软,便于舞蹈动作,是乌孜别克族手工艺的精品。鞋靴的制作工艺精湛,体现了乌孜别克族的审美观念和生活智慧。