俄罗斯族

俄罗斯族是中国跨界民族之一,总人口约1.6万(2021年数据),主要分布在新疆维吾尔自治区的伊犁哈萨克自治州、塔城地区、阿勒泰地区及乌鲁木齐市,其中以伊犁的俄罗斯族聚居区最为集中。俄罗斯族自称“俄罗斯人”,历史上因19世纪至20世纪初从俄罗斯迁入中国而形成,是中国多民族大家庭中兼具欧陆风情的成员。他们多从事手工业、农业和商业,在与汉、哈萨克、维吾尔等民族的交融中,形成了融合斯拉夫传统与中国西域特色的文化,以精湛的面包制作、华丽的歌舞和独特的建筑风格著称。

俄罗斯族历史

俄罗斯族的历史始于19世纪,随着沙俄向中亚扩张,部分俄罗斯人因经商、避难、传教等原因迁入中国新疆,主要聚居在伊犁、塔城等地,从事农业、手工业和贸易。

清末,俄罗斯族在新疆形成稳定社区,修建教堂和学校,保留着民族特色。民国时期,更多俄罗斯人因苏联内战等原因迁入中国,俄罗斯族人口有所增加,他们与当地民族通婚,逐渐形成中国境内的俄罗斯族。抗日战争时期,俄罗斯族积极参与抗日救亡运动,为支援前线作出贡献。1949年后,俄罗斯族享受民族平等政策,1955年新疆维吾尔自治区成立后,俄罗斯族在政治、经济、文化等方面获得发展,1984年塔城地区的俄罗斯族聚居区设立民族乡,推动了民族文化的保护与传承。

俄罗斯族文化

俄罗斯族文化带着伏尔加河的舒展与天山脚下的交融气息,物质与非物质文化皆显多元特质。物质文化方面,传统民居“木刻楞”是俄罗斯族建筑的标志,以原木为墙,榫卯结构咬合,屋顶覆以铁皮,刷成鲜艳的蓝、绿、红色,窗户雕花,庭院种植花草,适应北疆气候,伊犁的俄罗斯族村寨仍保留着完整的木刻楞建筑群。

手工艺以刺绣、木雕、面包制作著称,“俄罗斯刺绣”以彩色丝线在亚麻布上绣出花卉、几何纹,针法细腻,尤以桌布、窗帘刺绣最为精美,充满田园气息;木雕工艺多用于建筑装饰和家具,门窗、廊柱雕刻葡萄、蔷薇图案,线条流畅。非物质文化方面,俄罗斯族使用俄语和俄文,同时吸收汉语词汇,形成独特的方言;文学作品丰富,民间故事多讲述爱情与自然,诗歌充满对生活的赞美;“踢踏舞”“圆舞”是标志性舞蹈,节奏明快,舞姿舒展。

俄罗斯族信仰

俄罗斯族主要信仰东正教,东正教对其社会生活、节庆习俗产生深远影响。他们信奉上帝、耶稣基督和圣母玛利亚,《圣经》是宗教经典,教堂是宗教活动的中心,“神父”负责主持洗礼、婚礼、葬礼等仪式,在信徒中享有威望。

东正教节日是俄罗斯族生活的重要组成部分,圣诞节、复活节等节日都有特定仪式,如圣诞节唱圣诞歌、复活节涂彩蛋。家庭中设有圣像壁,每日祈祷,饭前祈祷感恩。部分俄罗斯族因与其他民族通婚,信仰呈现多元化,兼融民间信仰元素,但东正教仍是其核心信仰体系。

俄罗斯族婚俗

俄罗斯族婚俗保留着东正教仪式与民族特色,实行一夫一妻制,自由恋爱为主。青年男女通过舞会、聚会相识,男方求婚时需向女方赠送鲜花和巧克力,女方接受则表示同意。

婚礼需经教堂仪式和家庭庆典两部分,教堂仪式由神父主持,新人交换戒指,宣读誓词,接受祝福;家庭庆典持续三天,第一天“迎亲”,新郎带亲友乘车前往,女方亲友“拦门”开玩笑,新人共切婚礼蛋糕;第二天“拜访亲友”,接受祝福;第三天“回门”,新人返女方家致谢。婚礼上必跳踢踏舞,唱祝酒歌,长辈向新人赠送礼物,场面热烈欢快。

俄罗斯族丧俗

俄罗斯族丧俗庄重肃穆,实行土葬,流程受东正教影响较深。亲人去世后,家人通知神父和亲友,为逝者更衣(白色寿衣),停灵于家中,灵前点蜡烛,摆放鲜花,神父念经祈祷。

出殡前,亲友前来吊唁,向遗体告别,献花哀悼。出殡时,棺木由亲友抬行,神父引路,沿途撒花瓣,墓地选在教堂墓地,墓穴深约两米,棺木入土后立十字架墓碑。丧期内,家人穿黑衣,不娱乐,教堂定期为逝者祈祷,周年时举行追思仪式,缅怀逝者。

俄罗斯族方言

俄罗斯族使用俄语的一种方言,属印欧语系斯拉夫语族东斯拉夫语支,吸收了较多汉语、哈萨克语、维吾尔语词汇,形成具有中国特色的俄罗斯语变体。在家庭和社区内部,俄罗斯族仍使用本民族语言,同时多数人精通汉语,汉语是跨民族交流的主要工具。

俄罗斯族使用俄文字母书写,保留着俄文的基本体系,同时在书写中融入部分汉语借词,用于记录生活和文学作品,是维系民族认同的重要纽带。

俄罗斯族乐器

俄罗斯族乐器种类丰富,以弦乐、管乐为主。“巴扬”(手风琴)是最具代表性的乐器,音色浑厚悠扬,常用于伴奏舞蹈和民歌,是俄罗斯族聚会的必备乐器,《喀秋莎》《山楂树》等歌曲都以巴扬伴奏。

“巴拉莱卡”是弹拨乐器,三角形琴身,音色清亮,常用于独奏;“小提琴”是弦乐器,在乐队中担任主旋律,表现力丰富。此外,“吉他”“曼陀林”等也常见于民间,与歌舞配合,营造热烈氛围。

俄罗斯族节日

俄罗斯族的节日以东正教节日为主,“复活节”是最盛大的节日,在春分月圆后的第一个星期日,人们烤制圆柱形面包,绘制彩色彩蛋,相互赠送,教堂举行宗教仪式,唱圣歌,全家宴饮,跳圆舞。

“圣诞节”在1月7日(俄历),装饰圣诞树,悬挂彩灯,家人团聚,交换礼物,儿童期待“圣诞老人”的馈赠;“桦树节”在夏至,人们采集桦树枝,编织花环,围着篝火跳舞,庆祝自然复苏。此外,俄罗斯族也过春节,融入包饺子等习俗,体现文化交融。

俄罗斯族习俗

俄罗斯族习俗体现了欧式礼仪与东方温情的融合。日常礼仪中,见面行握手礼,拥抱亲吻脸颊表示亲密;待客时,必以面包和盐迎接贵客,象征真诚,端上红茶、果酱、点心,主人亲自倒茶,客人需留少许表示满足。

饮食注重餐桌礼仪,分餐制,使用刀叉,饭前祈祷;服饰讲究整洁,节庆时着盛装;禁忌中,忌打翻盐罐(视为不吉)、忌送偶数鲜花(悼念用)、忌在教堂喧哗,这些习俗维系着民族文化的传承。

俄罗斯族美食

俄罗斯族美食以面包、奶制品、肉类为主,口味浓郁,带着欧式风味。“列巴”(大面包)是俄罗斯族的标志性美食,以面粉、酵母、盐烤制而成,体积硕大,外皮酥脆,内瓤松软,是日常主食,节庆时烤制带花纹的“节日列巴”。

“格瓦斯”是特色饮品,以面包发酵制成,酸甜爽口,消暑解渴;“红菜汤”(罗宋汤)是经典菜肴,以红菜、牛肉、土豆熬制,酸甜可口,配列巴食用。此外,“黄油饼”“奶渣”“烤肉串”等也是特色美食,黄油饼以黄油、鸡蛋和面烤制,香甜酥脆;奶渣是牛奶发酵后的副产品,可直接食用或做点心,奶香浓郁。

俄罗斯族民歌

俄罗斯族民歌旋律优美,节奏明快,分为“抒情歌”“叙事歌”“舞蹈歌”等,多为多声部合唱,歌词以爱情、自然为主题。“抒情歌”如《莫斯科郊外的晚上》,旋律悠扬,表达对家乡的思念;“舞蹈歌”节奏强烈,配合踢踏舞,如《喀秋莎》,欢快热烈。

民歌常用手风琴、巴拉莱卡伴奏,演唱时注重和声,男女声配合默契,充满生活气息,部分民歌吸收汉语词汇,形成独特风格。

俄罗斯族舞蹈

俄罗斯族舞蹈活泼欢快,动作舒展,“踢踏舞”是最具代表性的舞蹈,舞者脚掌快速敲击地面,发出清脆节奏,配合手臂摆动,充满活力,常用于节庆和聚会。

“圆舞”是集体舞蹈,男女拉手成圈,顺时针旋转,步伐轻盈,队形多变;“假面舞”是节日舞蹈,戴夸张面具,动作诙谐,逗人发笑。舞蹈服饰华丽,女子穿长裙,男子着马裤,动作幅度大,充满欧陆风情。

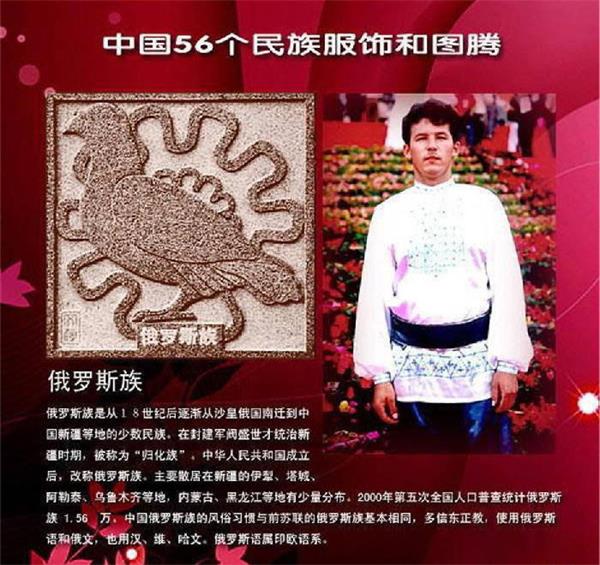

俄罗斯族服饰

俄罗斯族服饰以呢绒、棉布为主要原料,款式借鉴欧式风格,注重整洁优雅。男子服饰简洁大方,女子服饰则以刺绣和花边点缀,色彩明快,图案多为花卉,象征美好。

男子穿“西装”或“长袍”,系领带或腰带;女子穿“连衣裙”,外罩“坎肩”,戴头巾或发饰。服饰色彩以蓝、白、红为主,冬季穿呢子大衣,夏季着浅色衣裙,整体风格端庄典雅,兼具保暖与美观。

俄罗斯族男装

俄罗斯族男装简洁得体,便于活动。上衣为“立领衬衫”或“西装”,以棉布或呢绒制成,夏季单穿,冬季外罩“呢子大衣”或“短款夹克”,保暖轻便。

下装是“西裤”或“马裤”,颜色与上衣协调,裤脚束紧,穿皮鞋或皮靴。冬季戴“毛皮帽”,以狐皮、羔皮制成,保暖性好;夏季戴“礼帽”或“鸭舌帽”,简洁大方。男装注重合身,尽显干练稳重。

俄罗斯族女装

俄罗斯族女装优雅绚丽,连衣裙是核心服饰,以棉布或丝绸制成,领口、袖口、裙摆绣有花边或蕾丝,颜色鲜艳,如红、黄、蓝等,腰间系丝带,衬托腰身。

冬季外罩“呢子坎肩”或“大衣”,戴“头巾”或“毛皮帽”;夏季戴“小花帽”,缀有丝带和花朵。佩戴银饰或珍珠项链,耳环小巧精致,与服饰相得益彰,尽显温柔灵动。

俄罗斯族帽子

俄罗斯族帽子因季节而异,冬季戴“毛皮帽”,以狐皮、貉皮制成,帽檐可上翻,内衬丝绸,保暖华丽,是北疆寒冬的必备。

夏季戴“草帽”或“布帽”,草帽编有花纹,布帽绣有蔷薇图案,轻便透气。节日时男子戴“礼帽”,黑色或棕色,搭配西装;女子戴“头饰帽”,缀有羽毛或珠子,增添节庆气氛。

俄罗斯族鞋靴

俄罗斯族鞋靴注重舒适与美观,“皮鞋”是日常鞋款,以牛皮制成,款式多样,男子穿系带皮鞋,女子穿高跟或平跟皮鞋,鞋面简洁或有雕花。

冬季穿“皮靴”,以牛皮或鹿皮制成,靴筒较高,内衬毛皮,保暖性好,适合雪地行走。此外,家居穿“毡鞋”,以羊毛毡制成,柔软舒适,体现对生活细节的讲究。鞋靴制作工艺精细,兼顾实用与优雅。