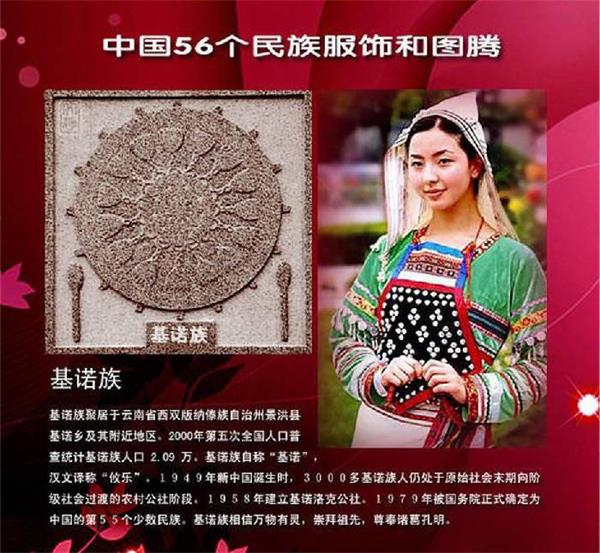

基诺族

基诺族是中国最后认定的一个少数民族,总人口约2.6万(2021年数据),主要聚居在云南省西双版纳傣族自治州景洪市的基诺山基诺族乡及周边地区,是滇南热带雨林中独特的山居民族。基诺族自称“基诺”,意为“舅舅的后代”或“尊敬舅舅的民族”,体现了其母系氏族社会的残余影响。他们世代栖息在哀牢山余脉的基诺山区,以农业和狩猎为生,在与热带雨林的共生中,形成了淳朴勇敢、热情好客的民族性格,创造了以刻木记事、太阳花服饰、大鼓舞为标志的独特文化,被称为“从原始社会走来的民族”。

基诺族历史

基诺族的历史可追溯至古代的“濮人”族群,与彝族、哈尼族等有着族源联系。唐代,基诺族先民属南诏国管辖,活动于今西双版纳地区。

宋代,基诺族受大理国统治,社会仍处于原始部落阶段。元代,基诺族地区属云南行省,与傣族等民族开始交往。明代,基诺族受傣族土司统治,开始种植水稻和茶叶,社会经济缓慢发展。清代,基诺族在基诺山形成聚居区,仍保留着原始公社制残余,以氏族为单位生活,共同劳动,平均分配。近代以来,基诺族人民曾参与反抗傣族土司和国民党反动派的斗争,1949年后,基诺族地区逐步实现社会改革,1979年基诺族被正式确认为单一民族,1988年景洪市基诺山基诺族乡成立,推动了基诺族社会从原始公社制向社会主义社会的跨越。

基诺族文化

基诺族文化带着热带雨林的湿热气息与原始部落的质朴,物质与非物质文化皆显独特生命力。物质文化方面,传统民居“干栏式”竹楼是基诺族建筑的标志,以竹木为架,茅草为顶,分上下两层,上层住人,下层圈畜,竹楼多建在山坡上,呈椭圆形,适应山区多雨气候,基诺山的许多村寨仍保留着完整的传统竹楼群落。

手工艺以纺织、竹编和打铁为主,“基诺织锦”以棉花为原料,用腰机织出红、黑、白三色几何纹,尤以“太阳花”图案最为著名,象征对太阳的崇拜,多用于制作服饰和生活用品;竹编器物如竹箩、竹篮、竹席等,编织精巧,是日常生活的必备品;打铁工艺主要制作农具和刀具,工艺简单但实用。非物质文化方面,基诺族没有本民族文字,历史文化通过刻木记事和口头文学传承,《玛黑和玛妞》是著名的爱情叙事诗,讲述了基诺族的起源;民间故事、谚语、歌谣等内容丰富,反映了基诺族的生产生活和思想情感。

基诺族信仰

基诺族信仰以原始宗教为主,崇拜自然神灵、祖先和鬼魂,认为万物有灵。“自然崇拜”中,基诺族最崇拜太阳,认为太阳是万物的创造者,每年举行“太阳节”祭祀;“山神”“地神”“树神”也是主要崇拜对象,每个村寨都有“神树”,定期举行祭祀仪式,祈求风调雨顺、五谷丰登。

“祖先崇拜”在基诺族信仰中占据重要地位,家中设有祖先神位,逢年过节和重大事件时都会祭祀祖先,认为祖先的灵魂能庇佑子孙后代。“莫丕”是基诺族原始宗教的从业者,负责主持祭祀、驱邪、占卜、婚丧等仪式,通过念咒、跳神等方式沟通人神,莫丕掌握着民族的历史和文化知识,是基诺族的精神领袖。

基诺族相信万物有灵,崇拜祖先,尊奉诸葛孔明。有一个传说,他们是诸葛亮南征时遗留下来的族群。诸葛亮给他们茶籽,让他们安居下来,种茶为生。基诺族自称“丟落”,世代尊奉孔明。

基诺族婚俗

基诺族婚俗保留着原始公社制的残余与自由恋爱的特点,实行一夫一妻制,禁止氏族内通婚。青年男女通过“串姑娘”(夜间男子到女子家的“公房”对歌、聊天)相识相恋,情投意合者互赠信物(如绣花腰带、耳环),征得氏族长老同意后即可结婚。

提亲时,男方请“媒人”携带酒、肉前往女方家,女方同意后,男方送“聘礼”(多为布匹、农具、牲畜),女方回赠“嫁妆”(衣物、纺织工具)。婚礼当天,新郎带亲友前往迎亲,女方设“拦门酒”考验,对歌答对后方能进门,新娘身着盛装,由兄长背出家门,步行至男方家,沿途撒稻谷驱邪。婚礼核心仪式是“喝同心酒”,新人共饮一坛酒,由莫丕主持祈福仪式,随后全寨宴饮,跳“大鼓舞”,通宵达旦,婚后三天新娘回门,与新郎共返娘家致谢。

基诺族丧俗

基诺族丧俗庄重肃穆,实行土葬,流程包括“报丧”“入殓”“出殡”“安葬”等,受原始宗教影响较深。亲人去世后,家人立即敲响“大鼓”报丧,亲友闻讯前来吊唁,携带酒、米等祭品,男子披黑布,女子戴黑头巾,以示哀悼。

逝者遗体由亲属清洗,换上新衣,停灵于竹楼中厅,灵前设供桌,摆上酒肉和逝者生前用品,莫丕主持超度仪式,念诵经文指引亡灵回归祖地,杀牲献祭。出殡时,棺木由男子抬行,女性不得参与,沿途撒“买路钱”(玉米粒),墓地选在氏族公共墓地,不立墓碑,仅以石块标记,墓穴深度适中,遗体头朝山顶,脚向山脚。丧期内,家人不娱乐、不耕作,穿素服,丧期一般为七天,期间莫丕每日念经,缅怀逝者,周年时举行祭祀仪式,将亡灵纳入祖先供奉。

基诺族方言

基诺语属汉藏语系藏缅语族彝语支,内部没有明显方言差异,与彝族、哈尼族语言相近。基诺语保留了较多古藏缅语词汇,同时吸收了汉语、傣语借词,汉语借词主要用于现代词汇,傣语借词多与日常生活相关。

基诺族没有本民族文字,历史上曾使用刻木记事,1958年创制了以拉丁字母为基础的“基诺文”,但推广范围有限,如今主要使用汉语汉文,基诺语在家庭和村寨内部仍是主要交流方式,是维系民族认同的重要纽带。由于长期与汉族、傣族交往,许多基诺族人兼通汉语和傣语,汉语成为跨民族交流的重要工具。

基诺族乐器

基诺族乐器与狩猎、农耕和宗教仪式紧密相关,以打击类和吹奏类为主。“大鼓”是基诺族最具代表性的乐器,以整段树干掏空制成,蒙以牛皮,鼓面绘有太阳花纹,是权力和神灵的象征,仅在重大节庆和丧葬时使用,鼓声雄浑,可传数里,“大鼓舞”便是以大鼓为核心的舞蹈。

“笛子”是吹奏乐器,竹制,音色清亮,常用于伴奏民歌和情歌;“三弦”是弹拨乐器,琴身木制,三根弦,音色浑厚,常用于叙事歌伴奏。此外,“锣”“钹”等打击乐器也常见于节庆,与大鼓配合,营造热烈氛围。

基诺族节日

基诺族的节日多与农业生产和宗教信仰相关,“特懋克节”(“打铁节”)是最盛大的传统节日,在农历正月举行,为期三天,庆祝丰收,祭祀祖先和神灵,莫丕主持祭祀仪式,全寨宴饮,跳“大鼓舞”,举行打铁、射箭等活动,青年男女对歌择偶,热闹非凡。

“太阳节”是基诺族的宗教节日,在农历三月举行,祭祀太阳神,莫丕带领群众向太阳朝拜,杀牲献祭,祈求太阳保佑人畜兴旺、五谷丰登;“新米节”在稻谷成熟时举行,家家户户尝新米,先敬祖先和神灵,然后全家食用,庆祝丰收。此外,基诺族还有“火把节”,点燃火把巡游村寨,驱邪祈福,是夏日里的重要节日。

基诺族习俗

基诺族习俗体现了原始公社制的集体精神与对自然的敬畏。日常礼仪中,“以酒待客”是重要礼节,客人进门必饮“进门酒”,主人以“转转酒”方式劝饮,即一人一口轮流饮酒,体现平等与团结;席间“敬烟”是重要礼节,以自制的“烟丝”招待,表达亲近。

生产习俗中,农业以种植水稻、玉米、茶叶为主,“刀耕火种”是传统耕作方式,土地属氏族公有,按户分配,收获后平均分配,狩猎所得“见者有份”,不分贵贱。服饰上,男子纹身象征成年,女子戴大耳环象征已婚;禁忌中,忌在神树下大小便、忌随意砍伐神树、忌触摸大鼓(除重大仪式外),这些习俗维系着人与自然、社群的和谐。

基诺族美食

基诺族美食以山地和雨林物产为原料,口味酸辣鲜香,带着原始的野性风味。“烤肉”是基诺族的标志性美食,将猪肉、牛肉切成大块,用竹签串起,在火上烤熟,蘸盐或辣椒面食用,肉质鲜嫩,保留原始的烟火气,是节庆和待客的必备。

“竹筒饭”是基诺族的传统美食,将糯米和肉类、豆类装入竹筒中蒸熟,竹香与米香融合,清香可口,是基诺族喜爱的主食。“酸笋煮鱼”是基诺族的家常菜,酸笋的酸味与鱼肉的鲜香结合,开胃爽口,是基诺族饮食的特色。此外,“包烧”“舂鸡脚”“米酒”等也是基诺族的特色美食,包烧以芭蕉叶包裹食材(如肉、菜)在火上烤熟,味道浓郁;米酒以大米发酵制成,酒精度低,酸甜可口,是节庆和待客的必备饮品。

基诺族民歌

基诺族民歌旋律简洁明快,节奏与劳动动作协调,分为“劳动歌”“情歌”“叙事歌”“仪式歌”等,多为五声音阶,歌词即兴创作,以七言为主。“劳动歌”伴随农耕、狩猎、纺织等活动,如《采茶歌》《挖地歌》,节奏与动作配合,歌词直白,鼓舞干劲。

“情歌”是青年男女“串姑娘”时的对唱歌曲,旋律悠扬,歌词真挚,如“基诺山的茶叶青又青,阿妹的情意比茶浓”,常用笛子、三弦伴奏。“叙事歌”以《玛黑和玛妞》为代表,讲述民族的起源和爱情故事,篇幅较长,由民间艺人演唱,旋律庄重。“仪式歌”用于婚丧、节庆等场合,由莫丕领唱,众人和声,如《祭祀歌》《丧葬歌》,旋律庄重,充满神秘色彩。

基诺族舞蹈

基诺族舞蹈热情奔放,动作源于生产劳动和宗教仪式,“大鼓舞”是最具代表性的舞蹈,男子手持鼓槌,敲击大鼓,随着鼓声踏步、跳跃,动作刚劲有力,舞姿中融入了狩猎和农耕动作,常用于节庆和重大仪式,是基诺族文化的标志性符号。

“竹竿舞”是基诺族的集体舞蹈,将数根竹竿平行排列,两端有人敲击,舞者在竹竿开合的间隙跳跃,动作敏捷灵活,节奏明快,常用于聚会和节庆;“狩猎舞”模仿狩猎动作,男子手持弓箭,动作矫健,再现狩猎场景,展现基诺族的勇武精神。舞蹈服饰以“太阳花”织锦为特色,动作幅度大,充满雨林民族的激情与活力。

基诺族服饰

基诺族服饰以棉、麻为主要原料,适应雨林气候,款式简洁大方,装饰独特,“太阳花”织锦是基诺族服饰的标志性元素。男子服饰注重实用与便利,女子服饰则以刺绣和银饰点缀,图案多为几何纹、太阳花,象征对太阳的崇拜和吉祥。

男子穿“对襟短衫”,外罩“无领坎肩”,下着“长裤”,腰间系“织锦腰带”,佩戴长刀;女子穿“无领短衫”,下着“短裙”,腰间系“绣花腰带”,头戴“包头”或“帽子”,佩戴大耳环、银项圈。服饰色彩以红、黑、白为主,对比强烈,整体风格既显原始质朴又不失灵动。

基诺族男装

基诺族男装简洁实用,便于劳作和狩猎。上衣为“白色或黑色对襟短衫”,以麻布或棉布制成,领口、袖口绣有简单的红色花纹,夏季单穿,冬季外罩“黑色无领坎肩”,坎肩多为棉布制成,保暖轻便。

下装是“深色长裤”,裤脚宽大,用布带束紧,适合爬山和狩猎。男子腰间系“红色或黑色织锦腰带”,可束紧衣服,也可悬挂长刀、烟袋等物品,长刀是成年男子的标志,象征勇敢与身份。头戴“黑色包头”,包头边缘绣有红色太阳花纹,顶端缀有羽毛,象征对太阳的崇拜。男装的装饰较少,但织锦腰带和长刀的点缀使其尽显剽悍与威严。

基诺族女装

基诺族女装色彩鲜艳,“太阳花”织锦是其主要特色。上衣为“无领短衫”,以黑色或蓝色麻布制成,领口、袖口、衣襟绣有精美的红色太阳花纹和几何纹,手工细腻,夏季单穿,冬季内套棉衣。

下装是“黑色短裙”,长度及膝,裙身织有红色花纹,腰间系“红色绣花腰带”,腰带两端垂于身后。女子头戴“黑色包头”,包头边缘绣有红色太阳花纹,未婚女子包头较为华丽,缀有银饰;已婚女子包头相对朴素,但仍不失精美。佩戴大耳环、银项圈、银手镯,银饰简单大方,与服饰的红黑配色形成鲜明对比,尽显基诺族女子的热情与灵动。

基诺族帽子

基诺族帽子种类不多,以“包头”为主,注重实用与象征意义。男子多戴“黑色包头”,以麻布制成,缠绕在头上,边缘绣有红色太阳花纹,顶端缀有羽毛,象征对太阳的崇拜和勇敢,是基诺族男子的标志性头饰。

女子帽子以“黑色包头”为主,包头边缘绣有红色太阳花纹,未婚女子包头缀有银饰和彩色绒球;已婚女子包头相对朴素,但仍绣有太阳花纹。此外,基诺族在寒冷季节会戴“羊毛帽”,以羊毛编织,保暖性好,款式简单,体现低调内敛。

基诺族鞋靴

基诺族鞋靴以草鞋和布鞋为主,适应山地地形,注重轻便与耐磨。“草鞋”是日常鞋款,以稻草或麻编织,轻便透气,适合在雨林和田间行走,是基诺族最常用的鞋履。

“布鞋”是节庆时的鞋款,以麻布为面,手工纳底,鞋底厚实,鞋头绣有简单的太阳花纹,男子布鞋多为黑色,女子布鞋颜色稍浅,精美秀丽。此外,基诺族在寒冷季节会穿“皮靴”,以牛皮制成,靴筒较低,保暖性好,适合在山区行走。鞋靴的制作工艺简单实用,体现了基诺族适应雨林环境的智慧。